Donnerstag, 30. Dezember 2010

Donnerstag, 23. Dezember 2010

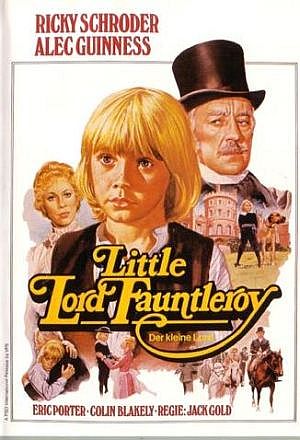

Kindeszauber

Der siebenjährige Cedric Errol, ein sympathischer und intelligenter Junge aus Amerika, soll zu seinem englischen Aristokratengroßvater von emotionslosem Charakter ziehen und schafft es auch, in das kalte Leben des alten Herren wieder einen Sinn zu bringen – eine Prämisse, die so schlicht und doch so genial ist. „Little Lord Fauntleroy“, die Verfilmung des bekannten Kinderbuchklassikers von Frances Hogson Burnett, schafft es auch, die simple Ausgangsstellung des Romans bestens zu transportieren. Die Geschichte vom einfachen Jungen, der in die edlen, aber ungemein abstoßenden Gemächer der englischen Grafenschaften geführt wird, fängt Regisseur Jack Gold in seiner ganzen Faszination so auf, wie sie das Buch ebenfalls besitzt. In großartigen Kamerafahrten schafft es der Film, die psychische Leere – die weiten, kahlen Räume können durchaus als Metapher und stilbildendes Element gewertet werden -, die Atmosphäre auf Schloss Dorincourt perfekt wiederzugeben und den Zuschauer somit bindend zu emotionalisieren, um den Wandel des Großvaters – der übrigens keinen Namen besitzt, was seine Identitätslosigkeit nur noch steigert – gerührt mitzuerleben und mitzufühlen, wie es nur sehr wenige außerordentliche Filme je vermocht haben.

Dabei stehen die Zeichen für den außenstehenden Betrachter mehr als schlecht: Schließlich verordnet der Earl von Dorincourt gleich zu Beginn, dass die Mutter, eine Amerikanerin, wie sie der Großvater überhaupt nicht leiden kann, nicht auf das Schloss kommen und lediglich, wann immer Cedric es wünscht, von ihrem Kind Besuch zu erhalten. Der Earl zeigt sich anfangs ein wenig enttäuscht von dem Jungen, der als das komplette Gegenteil zu ihm gesehen werden kann und auch muss: Der frische Wind, den der liebenswerte Junge mit Schwung hineinweht, scheint erst an der kalten und ungemütlichen Wand des Großvaters abzuprallen. Denn der Earls von Dorincourt ist ein verbitterter alter Mann, der nicht gerne auf sein Leben zurück sieht und sich immer mehr in seinem riesigen Schloss verbarrikadiert, abgetrennt von der Hunger und Qualen leidenden Außenwelt. Seine Untertanen erscheinen ihm nutzlos, und er verweigert jegliche Hilfe, die sich die armen Pächter im Dorf erhoffen. So vegetiert er also vor sich hin, bis Cedric eines Tages eintrifft und sich – von der Mutter und den anderen nicht über den eigentlichen Charakter des Großvaters informiert – von dem Earl und seiner vermeintlichen Güte begeistert zeigt. Die Dienerschaft sieht in dem jungen hingegen nicht nur ein wundervolles Kind, sondern auch eine Chance, den knaurigen und kalten Herren endlich zu „knacken“, das heißt, ihn innerlich zu erwärmen.

Und wie es die Geschichte will, scheint dies auch zu gelingen. Der Earl zeigt sich dem jungen Cedric – oder jetzt: Lord Fauntleroy – immer mehr zugeneigt, unternimmt mit seinem amerikanischen Enkelkind Touren durch die wunderschöne Landschaft und gibt sich auch gegenüber der anfangs vernachlässigten und gehassten Bevölkerung von Dorincourt zumindest einen kleinen Spalt offen, als er ein besonders schlimm zugerichtetes und absolut verarmtes Stück Land neu in Stand setzen lässt. Mit der Zeit öffnet sich der alte Earl von Dorincourt, der sogar richtig um seinen Enkel kämpft, als dessen Herrschaftsanspruch durch einen weiteren Bewerber in Frage gestellt wird und den alten strengen Blick gegen das neue nette Lächeln tauscht. Das alles ist zwar wundervoll in Szene gesetzt, und auch größtenteils brillant gespielt, ist aber eben so kitschig wie diese Formulierung. „Little Lord Fauntleroy“ zieht den Schweif der Moral hinter sich her und benutzt diesen auch ausgesprochen gut, um nicht nur eine Geschichte von dem herzerwärmenden Kindescharakter an sich zu schreiben, sondern auch, um ein nicht immer positives Bild Englands im 19. Jahrhundert zu zeichnen und dieses mit allerlei prunkvollen Bildern und Musik auszustatten, aber der Film versinkt ebenso immer wieder im scheinbar unumgänglichen Kitsch.

Auf Cedrics ständige Ausrufe folgt eben immer das Lächeln, der „Hach, wie toll, der Knabe“-Gedanke – obwohl der Film eigentlich auch ein ehrliches Bild der Aristokratie zeigen will, verfällt er immer wieder der angesprochenen, allumfassenden Glückseligkeit. Doch dabei muss man sich entscheiden können, was man sehen will: Eine moralisch einwandfreie Liebeserklärung an das Kind, unterlegt mit humoristischen Momenten, garniert mit bezaubernden Dauerlächeln, oder doch das ambitionierte Drama, dass die kalte Seele eines Einsamen porträtiert und offenbart, was ein so allein in der Dunkelheit umherirrender Charakter anzurichten fähig ist. „Little Lord Fauntleroy“ ist aber sicher ersteres, weshalb der Kitsch auch halbwegs erträglich bleibt – und deshalb die anderen starken Aspekte des Films ans Licht hervorholt. Da wären zum Beispiel die ausgezeichneten Schauspieler, angefangen bei Rick Schroeder, der den frohen und stets gut aufgelegten Cedric gibt und dabei überzeugen kann, über den von Alec Guinness genial gespielten Earl von Dorincourt und die gesamte Dienerschaft, die meistens den Humor in den Film bringt und dabei die Rolle der Sympathieträger einnimmt, oder aber die großartige Kameraführung, die durch geschickte Einstellungen einen entfernten Blick auf das Geschehen bietet, ohne dabei je die persönliche und private Komponente des Films zu vernachlässigen.

Auch die musikalische Untermalung ist hierbei nicht zu vergessen, bildet sie doch durch ihre gelungen ausgewählten Stücke einen emotionalen Grundboden von „Little Lord Fauntleroy“ und trägt ihn dadurch mit. Fasst man also all diese Teile auf, so steht am Ende ein überaus guter britischer Klassiker, eine schöne Romanadaption, die allerdings eher im metaphorischen Sinne besticht. Ein Gedanke bildlich umgesetzt ist das quasi, und nicht die Schilderung eines einzelnen Ereignisses – dafür ist „Little Lord Fauntleroy“ doch zu kitschig. Dennoch funktioniert das Werk als immer wieder gern gesehener Geschichtsfilm, der keine Sekunde zu lang ist.

Freitag, 19. November 2010

The Boy who lives

Gepriesen als „Motion Picture Event of a Generation“ startet jetzt der vorletzte (Film-)Teil der Harry-Potter-Reihe. In zwei eigen stehende Werke aufgeteilt neigt sich der ewige Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Harry und Voldemort, langsam dem Ende zu. Denn Der-dessen-Name-nicht-genannt-werden-darf versucht nun nicht mehr nur, Harry zu töten, sondern greift gleich zur weitaus drastischeren Methode, um seinen Erzfeind zum Handeln zu zwingen: Er bringt das Ministerium für Zauberei unter Kontrolle, führt strenge Kontrollen ein und regiert mit faschistischer Gesinnung - „Magic is Might“ ist die neue Parole, und nur der, welcher wirklich reines Magierblut hat, ist lebenswert. Harry will gleichzeitig die Aufgabe, die ihm der inzwischen verstorbene und ehemalige Schulleiter von Hogwarts Albus Dumbledore auferlegt hat, zu Ende bringen und die so genannten Horkruxe finden und zerstören. In beliebige – aber, weil es Voldemort nicht lassen kann doch wertvolle und außergewöhnliche – Gegenstände hat der dunkle Lord seine Seele einst aufgespalten, um scheinbar unbesiegbar zu sein. Schließlich tötet man nur seinen Körper, nicht aber seinen Geist, wenn man ihn mit dem tödlichen Fluch belegt. Dumbledore hat die Suche nach den Horkruxen begonnen, kann sie nun aber nicht mehr weiterführen, weshalb Harry sich in der Pflicht sieht, den Kampf endgültig zu vollenden.

Das siebte und letzte Buch der schon legendären Reihe war allgemein das handlungsärmste: Die Suche nach den Horkruxen, der Trip durch wunderschöne und abschreckende Landschaften, wurde von J.K. Rowling extrem in die Länge gezogen, und auch die finale Schlacht um (oder besser: in, denn es geht noch um viel mehr) Hogwarts kann das kaum kaschieren. Es passiert eigentlich eher wenig im Buch – aber noch sehr viel weniger im Film. Der nämlich reiht wahllos Szene an Szene und schafft es deshalb auch nicht, einen gewissen Fluss in die Handlung zu bringen. Wenn dazu aber noch kommt, dass unzählige Sequenzen sowieso nicht aussagekräftig sind, fragt man sich, wie es Yates gelungen ist, „Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1“ auf 146 Minuten zu straffen. Das Trio um Harry reist ein wenig durch die Gegend, verzweifelt an Horkurxen, löst für eine kurze Zeit Ron von sich, ehe dieser später wieder zurück kommt, um Harry zu retten. Dazwischen gibt es viel Reden um nichts, wenn sich Harry und Hermine auf grauen Steinplatten über Inschriften auf einem Schnatz unterhalten - so unglaublich unspannend und unspektakulär war ein Harry-Potter-Film noch nie. Wild in die Geschichte werden dümmliche Actionszenen gestreut, die so gar nicht nötig gewesen wären, etwa der kleine Kampf mit zwei Todessern in einem Restaurant.

Das vorletzte filmische Werk der Reihe schafft es überhaupt nicht, mit seinen immerhin zügigen Vorgängern, aber schon gar nicht mit den fulminanten ersten Teilen – welche immer noch die besten darstellen – mitzuhalten. Bot „Harry Potter and the Philopher's Stone“ einen atmosphärischen und humorvollen Einstieg, avancierte sein Nachfolger zum kreativen Höhepunkt der Serie und ließ den Helden Harry in den originellsten Endkampf der Serie stolpern. Ab Teil drei jedoch ließ der Einfallsreichtum nach und Rowling konzentrierte sich – teilweise zu – sehr auf die Wandlung Harrys vom begeisterten Schüler zum traumatisierten Einsamen. Die Filme aber verstanden es, die vorhandenen Erzählungen gelungen auf die große Leinwand zu transportieren, ehe man mit „Harry Potter and the Half-Blood-Prince“ den bis dahin schwächsten Film ablieferte. Dieser wird mit nun aber leider noch einmal negativ getoppt: „Harry Potter and the Deathly Hallows“ ist ein extrem zähes, langweiliges und unnötig gestrafftes Kino für diejenigen, die Harry schon immer toll genug fanden, um einen Film allein zum Highlight zu machen. Der 3. Yates-Potter versteckt sich hinter der Tatsache, dass nun alles düsterer und gefährlicher wird. Was wahrscheinlich die unzähligen nervigen Szenen, etwa die blödsinnige Szene im Hause der Malfoys, als Harry und Ron eingesperrt werden und Hermine eine Folter ertragen muss, rechtfertigen soll.

„Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1“ weiß auch sonst nicht so recht, was er denn eigentlich sein will. Road-Movie-Elemente treffen auf gewohnte dramatische Teile, aber auch (pseudo-)psychologische Momente sind zu sehen. Und selbst die sonst furios inszenierten Actionszenen wissen nicht zu überzeugen. Yates reiht eine kleine Zauberstabschießerei an die andere, ohne jemals so etwas wie Spannung zu erzeugen, lässt Harry, Ron und Hermine bei Angriffen der Todesser disapparieren, bei der Flucht vor mysteriösen Greifern aber seltsamerweise nicht. Kein Duell packt den Zuschauer und lässt ihn mitfiebern oder staunen – bevor man überhaupt genießen kann, bricht Yates die Szene wieder ab, um sie in den immer gleich langweiligen Gesprächen münden zu lassen. Selbst die sonst furcherregenden Todesser erscheinen relativ harmlos und höchstens die psychedelische Stille in den Tiefen der Wälder versteht es, einen gewissen Grusel hervorzurufen. Wie drei Teenager, die eigentlich keine mehr sind, und nicht wissen, was sie tun sollen, wirkt das Herumirren von Harry, Ron und Hermine – man merkt, das Hogwarts fehlt. Die Zauberschule gab dem Ganzen eine Begrenzung, sodass die Harry-Potter-Filme stets wussten, wie sie sich zu entwickeln hatten. Im Freien jedoch verliert sich Yates schnell und lässt den neuesten Film des beliebten Zauberschülers zum halbgaren Ereignis verkommen.

Die eindrucksvollen Momente des Werks sind eindeutig den visuellen Bereichen zuzuordnen. In den Wäldern trifft eine kalte Stimmung auf die ständige, aber sonst eher links liegen gelassene Angst, und die Erzählung von den Heiligtümern des Todes ist atemberaubend visualisiert worden. Ebenso gelungen sind die schauspielerischen Leistungen: Daniel Radcliffe meistert Harry nun nahezu perfekt und Emma Watson gibt als Hermine eine überzeugende Figur ab. Von den vielen – im Buch nicht – unwichtigen Nebencharakteren aber ist das größte Debakel des Films klar Ron Weasley: Rupert Grint, der den besten Freund Harrys in den vorherigen Werken immer sympathisch, witzig, wenn auch etwas unbeholfen darstellte, ist in eine lächerliche Rolle gepresst worden. Ron schaut jetzt die ganze Zeit über wie ein bekiffter Irrer drein, ist gemein und fies. Selbstverständlich gibt es den Streit zwischen Harry und Ron auch im Buch – dort aber wird letzterer trotzdem noch als netter und hilfreicher Freund porträtiert, während er im Film zur Witzfigur degradiert wird. Und mit Ron wird auch „Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1“ unsympathischer. Der Film führt Figuren wie Mundungus nur ein, damit er später extrem kurz darauf zurück greifen kann – ohne je genauer zu erklären, wer die Charaktere überhaupt sind und was sie ausmacht.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass David Yates mit dem neuesten Harry-Potter-Film den schwächsten der Reihe abgeliefert hat. Der erste Teil des großen siebten Werkes ist nicht nur nichtssagend aneinander gereiht, sondern versteht auch das Buch größtenteils nicht. Dieses nämlich besitzt trotz der aufziehenden Finsternis etwas Hoffnung und zeichnet eigentliche alle Figuren viel genauer, ausführlicher und plastischer. Und die wenigen guten Momente des Films werden spätestens dann auch wieder verschluckt, wenn die nächste große Langeweile auftritt. Man kann und muss also nur hoffen, dass das gigantische Finale wieder einiges gerade biegt. Die Chancen dafür aber stehen eigentlich gut: Viel Handlung und Hogwarts. All das, was „Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1“ nicht besitzt.

Dienstag, 16. November 2010

Pandora rises

James Camerons visuelles Spektakel geht in die dritte Runde. Nach dem sensationellen Erfolg an den Kinokassen und der rund ein halbes Jahr später erschienen erweiterten Fassung ist nun die „Extended Collector's Edition“ des inflationsbedingt erfolgreichsten Films aller Zeiten erschienen. Und, aller offensichtlichen Geldgier zum Trotz, muss gesagt werden: „Avatar“ war nie so durchdacht, schlüssig und passend, wie hier. Auf unzählige Extras und drei Fassungen – der endgültige „Extended Collector's Cut“ ist den beiden anderen eindeutig vorzuziehen – darf sich der- oder diejenige freuen, die noch nicht genug hat vom wirklich blauen Planeten. Aber auch jene, die nie eine solche Begeisterung für Camerons neuestes Werk aufbringen konnten, könnten dazukommen, den Film als besser einzustufen. Immerhin hat der oft als Visionär betitelte Regisseur satte 16 Minuten neu hinzugepackt, um das bisher recht unspektakuläre Science-Fiction-Epos auch richtig rund und geschliffen erscheinen zu lassen. Das ist zwar keine Meisterleistung, wie sie Francis Ford Coppola einst mit seinem „Apocalypse Now Redux“ präsentiert hatte, aber doch sehr gelungen, betrachtet man das neu entstandene Werk nun erneut. Der Ausflug zu den Na'vi wirkt jetzt wirklich so, wie es schon im Kino hätte sein sollen – dort, wo es sich Cameron wahrscheinlich nicht getraut hatte, seine Zuschauer mit einem 3-Stunden-Monumentalwerk abzuschrecken. Rundum besser ist er jetzt also, der neue Ausflug nach Pandora – und so hätte er eigentlich auch schon im Kino sein sollen.

Sonst bleibt natürlich aber alles beim Alten: Immer noch befinden wir uns im Jahr 2154, immer noch ist der Mensch auf der Suche nach alternativen Rohstoffvorkommen, da er ja schließlich in seiner heimatlichen Zivilisation das Gegebene schon aufgebraucht hat. Die Wahl fällt auf den Planeten Pandora, der das Gegenstück zu unserer Welt – oder speziell zu Amerika – darstellt: Die Ureinwohner Na'vi leben friedlich im Einklang mit der Natur und sehen in allem, was existiert, ihre Gottheit. Eine an die Ökonomie angepasste Lebensweise also, und deshalb eine, die dem Klischeegeneral gar nicht in den Kram passt – schließlich sitzen die blöden Schlümpfe gerade auf dem größten Vorkommen des extrem wertvollen Stoffs Unobtanium und sind nicht gewillt, freiwillig ihren Wohnort zu ändern und umzuziehen. Was der Mensch in seiner kognitiven Einfältigkeit nicht erreicht, muss dann eben die Technik richten: Per DNS-Vermischung schlüpft Jake Sully, der Zwillingsbruder des gerade verstorbenen und speziell für diesen Job trainierten Thomas Sully, in die Rolle eines Na'vi und versucht nun, Wichtiges über die Lebensweise der Ureinwohner herauszufinden, um so besser mit ihnen kommunizieren zu können, und sie, wenn ersteres gegeben ist, dann friedlich zum Umzug zu bewegen. Sollte dieses Vorhaben jedoch nicht funktionieren, kommt die Gewalt ins Spiel – und der Baum, unter dem sich die gewaltigen Vorräte befinden, wird einfach beiseite geschossen.

Eine Prämisse also, die sich bestens eignet für ein solches Mammutprojekt wie „Avatar“. Auf der einen Seite die Möglichkeit, sich über alles Gegebene hinwegzusetzen und mit Pandora einen vielfältigen Ort zu haben, an den man alle seine Ideen und Einfälle transportieren kann, auf der anderen wiederum, in den Plot geschickt Verweise zum imperialistischen Vorgehen streuen zu können und ebenso Kritik daran äußern zu können. Cameron macht mit diesem vermeintlichen Tiefgang eigentlich an der Oberfläche alles richtig: Visuell ist fast alles möglich und machbar, dazu gibt es ein wenig Indianer-Flair und einfachstes Gut-Böse-Schemata – und schon ist für den an einem kurzweiligen Sehgenuss interessierten Zuschauer der perfekte Kinoabend organisiert. Unter dieser simplen Kapitalismuskritik jedoch verbirgt sich quasi ein manipulativer Apparat, der zielsicher alle Fäden miteinander verwebt und so das erschafft, was man später als humane Ideologie wahrnehmen könnte: Hier ein paar Emotionen, dort ein wenig Sympathiesierung – und schon scheint der Tiefgang geschaffen. Bei einem genaueren Hinsehen erkannt man aber eigentlich sofort, dass Cameron damit nur an der Oberfläche kratzt und die Idee gar nicht richtig ausweitet, sondern sie nur kurz angerissen links liegen lässt. Später, wenn idiotische Actionsequenzen auf sich immer wiederholende Tränendrüsenattacken stoßen, fragt man sich, wo all das geblieben sein soll, was so manchen Kritiker dazu veranlasste, „Avatar“ über den grünen Klee zu loben.

Aber das ist ja noch nicht alles. Schließlich braucht ein Kracher vom Format eines „Avatar“ die gelungene Wendung, die zum dramatischen Showdown hinführt. Und eben jener Schlüsselpunkt ist folgender: Jake Sully (von den Eingeborenen „sulli“ ausgesprochen, als ob sie wüssten, wie man den Namen schreibt, er sagt ja eigentlich „salli“) verliebt sich in die Welt der Na'vi, in die schier unfassbare Schönheit des Urwaldes – und auch in Neytiri. Auch kann er als Avatar körperlich ungehindert agieren und verfügt über eine erstaunliche Physis, was im starken Kontrast zu seiner eingeschränkten Lebensweise als normaler Marine steht. Hier also baut Cameron einen psychologischen Druck ein, den er geschickt mit der Faszination Pandora verbindet – einer der wenigen Aspekte des Films, dem wirklich Tiefgang zugesprochen werden kann. Vor dem Hintergrund eines unmenschlichen Vorhabens baut sich der Widerspruch der zwei Kulturen rund um die Figur des Protagonisten auf und zeigt auf metaphorische Art und Weise, wie sehr der Mensch den Na'vi geistlich hinterher hinkt. Sully entscheidet sich nun jedenfalls für die Ureinwohner und zieht als neuer Schattenreiter mit einem riesigen Vogel in die Schlacht, die sich jetzt am Boden und – sehr viel eindrucksvoller inszeniert – in der Luft abspielt. Es zeigt sich, wer wer ist, wenn es darauf ankommt: Der General ist der erbarmungslose und einfältige Irre, Sully wiederum der mitfühlende und verstehende Sympathisant.

Und wenn es dann endlich zur Schlacht kommen darf, ist Cameron nicht mehr aufzuhalten: Der endgültige, alles entscheidende Kampf zwischen Mensch und Na'vi ist bombastischer nicht zu inszenieren. Auf lautstarkes Gebrüll treffen hervorragend, wenn auch sehr selten etwas ungelenk animierte Szenen des Getümmels und dazu schließlich der gewaltig aus allen Richtungen drönende Score von James Horner. In den Actionsequenzen, so heißt es oft, kann man James Cameron sowieso nichts vormachen – was aber in zwei Bereiche aufgespalten werden kann. Geht es um die Animationen, so ist das selbstverständlich State of the Art, unglaublich detailbverliebt in Szene gesetzt, naht- und reibungslos aneinander gefügt. Betrachtet man jedoch die Choreographie, so stellt sich nach guten zehn, fünfzehn Minuten eine gewisse Langeweile ein. Außer übergroßen sirrenden Pfeilen, gebleckten Zähnen und ewiges Maschinengewehrgesäusel hat „Avatar“ im Actionbereich wenig zu bieten. Verlagert Cameron das Spektakel in die Luft, sieht das aber wiederum schon wieder ganz anders aus. Schließlich kann er dort aus allem schöpfen, was er sich vorher zusammen gebastelt und somit die Vorlage für das später Darauffolgende geliefert hat. Hätte „Avatar“ nicht einen solch beeindruckenden Schauplatz, wäre der Film ziemlich seelenlos – und die Action allerhöchstens Mittelmaß.

Was aber eben nicht der Fall ist. Und so kann man dann auch in aller Ruhe den Hintergrund des Science-Fiction-Feuerwerks betrachten und heraus filtern, was manch ein Kritiker schon meinte, im Film erkannt oder daraus analysiert zu haben. Vom Scheitern des Kapitalismus' ist die Rede, vom grandiosen Sieg des Wissenden über den nicht Wissenden, des Verstehenden über den nicht verstehen Wollenden. Ein momumentaler Abgesang auf den Imperialismus sei das Ganze, wenn hoch technisierte Kampfroboter auf puren Körperkult treffen, kurz: Ein Werk mit erstaunlich viel Tiefgang soll er sein, der Kassenhit Camerons. Es passt also gut ins Bild, einmal Josef Joffe aus der Zeit zu zitieren: „Auch Jake Sully ist ein Kultur-Imperialist, bloß ein guter, ohne den die Blauen verloren wären“, schreibt Joffe, und kommt zu dem Resultat, dass „Avatar“ doch eine „herablassende, ja rassistische Botschaft“ besitze und man die Na'vi doch nur zu von Sully, also vom Mensch abhängigen Hilflosen macht, die sich allein nicht gegen eine Übermacht wehren können. Der Film läuft also quasi teilweise seiner eigenen Botschaft zuwieder und nimmt sich dadurch die Glaubwürdigkeit – etwas, über das viele hinweg sehen können oder es erst gar nicht zu bemerken scheinen. Geblendet vom visuellen Rausch des wirklich blauen Planeten war nach dem Kinogang oft von einem Meisterwerk oder dergleichen die Rede.

Immerhin schafft es Sam Worthington, Sully ambitioniert zu spielen und ihm den Charme zu verleihen, den er besitzen muss, um einen Großteil der Zuschauer in seinen Bann zu ziehen. Stark emotionalisierend sind auch Sigourney Weaver als leitende Wissenschaftlerin Dr. Grace Augustine und der blödsinnige General Quaritch. Noch dümmer als dieser ist aber nur Michelle Rodriguez als taffe Actionamazone, die kaugummikauend ein Weltraum-“Yippie Yeah, Schweinebacke!“ hinaus brüllt und auch sonst herb verschenkt wird. Der Rest des Cast jedoch kann wiederum überzeugen und schafft, solche Ausfälle oder Klischees zumindest halbwegs zu übertünchen. Die Filmmusik Horners weiß bis auf wenige Ausnahmen zu gefallen, da sie die Atmosphäre Pandoras einatmet und Horner beweist, dass er das Können besitzt, - oftmals ein wenig zu – pathetische Partituren zu schreiben, welche dann im fertigen Film mit den entsprechenden Szenen kombiniert werden (kein einzelnes Stück wirkt deplatziert oder überflüssig, alle sind sinnvoll, unterschiedlich und erfüllen ihren Zweck, den Zuschauer einzuwickeln). Die Kamera ist stets gelungen – vor allen in Anbetracht der Tatsache, dass ein riesiger Teil des Films per Bluescreen entstand, was in den vielen Extras zu bestaunen ist. Auch diese machen einen guten Eindruck und lassen den Zuschauer zufrieden und aufgeklärt zurück, bieten sie doch interessante Informationen, die man sich zu jedem Film wünschen würde.

Alles in allem lässt sich also sagen, dass „Avatar“ mit dem „Extended Collector's Cut“ ein wenig besser, weil runder geworden ist. Die ursprünglichen Kritikpunkte aber bleiben zunächst – und werden dies wohl leider auch immer tun. Denn da mag Cameron gegen einen kapitalistischem Imperialismus des bösen Menschen predigen – wenn er selbst mit allen technischen Mitteln, welche in „Avatar“ niedriger als das Leben im Einklang mit der Natur dargestellt werden, ein Multimillionenbudget an die Kinokassen schickt, 2,8 Milliarden Dollar einnimmt und sich sogleich an die Fortsetzung macht, dann will dieser Geist nicht wirklich aufgehen.

Montag, 15. November 2010

Raging Bull

Der zweite Craig-Bond hatte eine äußerst heikle Aufgabe: „Casino Royale“, der als politisch konnotierter, alles in allem fabelhafter Neuanfang der schwer angeschlagenen Bond-Reihe neue Maßstäbe im Actionkino gesetzt hatte, zu übertreffen, oder zumindest (ansatzweise) an die Klasse des hoch gelobten Vorgängers heranzureichen. Damit das bis dahin erfolgreichste filmische Abenteuer des smarten britischen Doppelnullagenten auch finanziell wieder einigen Erfolg zu vermerken hatte, setzte man auf ein ähnliches Konzept: Als Fortsetzung sollte „Quantum of Solace“ fungieren, als eine, die den in diesem Sinne extrem konsequenten ersten Teil adäquat weitererzählen musste. James Bond, der den tragischen Suizid seiner Geliebten Vesper Lynd selbst mit ansehen musste und nicht verhindern konnte, macht sich auf, die Hintermänner des doppelbödigen, weitreichenden Komplotts aufzuspüren und ihn altbekannter Marnier zu beseitigen. Mehr persönlicher Konflikt und emotionale Beziehung zum vermeintlichen „Auftrag“ in eigener Sache also als patriotische Dienstleistung – eine Ausgangslage, die schon bei „Casino Royale“ bestens aufgegangen war und sein begeistertes Publikum gefunden hatte. Und eben selbstverständlich wieder mit Daniel Craig, der Bond als perfekt abgestimmte und gelungen vorgetragene Mischung aus eiskaltem Killer und mitfühlendem, „normalen“ Menschen spielte.

Und trotzdem wurde bei „Quantum of Solace“ einiges geändert: Nicht nur, dass mit Marc Foster – welcher mit „Finding Neverland“ bereits überzeugt hatte und mit „The Kite Runner“ die Kritiker schwärmen ließ – ein neuer, verhältnismäßig junger Regisseur an Land gezogen wurde, sondern ebenfalls, dass der Fokus diesmal doch mehr auf der gequälten und deshalb ausufernden Seele liegen sollte. Schließlich ist der kurze, aber glückliche Ausstieg aus dem gewöhnlichen Agentenleben vorbei und Vesper tot – und Bond kann das nicht begreifen, möchte herausfinden, wer dahinter steckt und sie zu dieser grauenvollen Tat hatte zwingen können. Über eine enorm kurze Laufzeit streckt sich das 22. Leinwandabenteuer und setzt erneut auf das, was auch den Vorgänger so außergewöhnlich innerhalb der Bond-Reihe erscheinen ließ: Mitgefühl. Endlich versteht man Bond, man kann mitfühlen und ihn nachvollziehen, wenn er voller Wut über manche Regeln hinweg sieht und Gegner im Affekt tötet, anstatt hilfreiche Informationen aus ihnen heraus zu locken. Das wiederum mag von logischer Sichtweise fragwürdig sein – in das filmische Konzept des neuen Bonds passt es aber allemal. Ein einziger Rachefeldzug ist „Quantum of Solace“ und funktioniert als solcher bestens. Schließlich hegt der Zuschauer stets Sympathien für den, der sich etwa aus Liebe oder anderen edlen Motiven gegen die strengen Regeln eines in dieser Hinsicht unsympathischen Arbeitgebers stellt.

Diesmal geht es für Bond gegen die dubiose Organisation Quantum, die von Dominic Greene geführt wird. Und ebenso wie in „Casino Royale“ stellt der Bösewicht einen geschickten, intelligenten, sogar schon charismatischen Terroristen dar, der nicht über die ehemals übliche Weltbeherrscherfantasie agiert, sondern sich einem korrupten Handel mit dem General Modrena verschrieben hat, der ihm eigentlich wertlose Stücke der bolivianischen Wüste einbringen soll. Doch unter diesem scheinbar nutzlosen Landschaftsteil verbirgt sich das, nach dem Greene giert, das ihm Millionen in die Tasche spülen könnte: Ungeahnte Wasservorräte, und das extrem weit gestreckt. Für Bond hingegen gilt es erst einmal, sich durch dutzende Handlanger hin durch zu schlagen und sich von unten nach oben zu karren, da er am Amfang vor einem undurchschaubaren Labyrinth an Fragen und Ungeklärtheiten steht und nicht im Geringsten weiß, mit wem er es da überhaupt zu tun hat. Denn der Terror hat sich weiter entwickelt und seine Handlanger jetzt selbst schon im doch so sicheren MI6, was dieser schmerzlich erfahren muss. Und Mr. White, der am Anfang nach einer atemberaubenden Actionsequenz zum Verhör gebracht wird, lacht darüber nur höhnisch, weil er weiß, dass Bond, selbst wenn er einen Teilerfolg erringt, eigentlich keine Chance gegen die weltweit operierenden Netze hat.

Die Story kann also mal wieder allegorisch gewertet werden: Der hilflose Agent gegen den übermächtigen Gegner, der aus dem Untergrund heraus agiert und sich seinen Weg an die Spitze frei gräbt. Insgesamt mangelt es „Quantum of Solace“ sowieso nicht an Intelligenz: Foster verpackt sein furios inszeniertes und dynamisch geschnittenes Bondabenteuer in eine interessante Geschichte um Lüge und Verrat, Rache und Trauer – und es gelingt ihm somit, den Zuschauer erneut in den Bann des Films zu ziehen. Dieser ist zwar im Actionkino immer noch im oberen Mittelfeld positioniert, schafft es aber doch nicht, den in allen Belangen überragenden Vorgänger zu übertrumpfen. Das liegt einerseits an dem nicht ganz so genialen Bösewicht, der es nie wirklich schafft, Le Chiffre im indirekten Zweikampf zu besiegen – und das, obwohl sich Mathieu Amalric sichtlich große Mühe gibt, um einem Bond würdig zu sein -, anderseits wiederum an den Actionszenen, die zwar mit extremem Lärm präsentiert werden, jedoch keine solch atemberaubende Geschwindigkeit aufweisen, wie es bei „Casino Royale“ der Fall war. Die Autoverfolgungsjagd am Anfang des Films ist dabei noch das Beste: Krachend, scheppernd und hastig geschnitten donnert Bond mit einem bald fast vollends zerstörten Aston Martin über die Leinwand und hinterlässt dabei einen ganz und gar fabelhaften Eindruck – einen, der nie wieder erreicht werden kann.

Denn spätestens mit der etwas pathetischen und unnötig wirkenden Sequenz in der Wüste verliert der 22. Bond seinen Reiz. Obwohl Foster eine ausgezeichnete – und vielleicht sogar auch den Vorgänger übertreffende – Regie abliefert, wirkt „Quantum of Solace“ zu gewollt, um wirklich als gelungen zu gelten. Er* stellt den Bildwert teilweise über den Storyinhalt und vernachlässigt seine anfangs packende, später ins Leere laufende Geschichte. Quasi gehandicapt, den Vorgänger nicht übertreffen zu können, schafft es Foster aber auch nicht, einen eigenständigen Actionfilm zu inszenieren. Wie ein sehr kleiner Bruder, der immer bettelnd zum Vorbild aufschaut, wirkt „Quantum of Solace“ in manchen Szenen. Zwar ist Bond nicht mehr wirklich Bond – aber unter Fosters Regie verliert er auch vieles weitere, das an ihm interessant wirken könnte. Die Bondgirls hätte man glatt weglassen können, so unnötig und links liegen gelassen wirken Atterton und Kurylenko, und so manche Einstellung zieht sich ebenfalls dumm in die Länge. Mit 103 Minuten fällt Craigs zweiter Bondfilm also nicht nur extrem kurz, sondern vor allem auch halbgar aus. Klug gemacht ist das durchaus, aber eben nicht wirklich überzeugend. Möge Mr. Bond seine kleine Krise also auskurieren und genesen wieder zum Dienst antreten.

* Dank an Whoknows' Best

* Dank an Whoknows' Best

Freitag, 12. November 2010

Die Leiden des jungen Bonds

Bond ist nicht Bond. Nicht mehr. Er tritt nicht mehr lächelnd gegen idiotische Weltherrscher an, sondern bekommt selbst die Verfrachtung in die Terrorproblematik des 21. Jahrhunderts am eigenen Leib zu spüren. Und das war auch zwingend nötig. Nachdem man künstlerisch am absoluten Tiefpunkt angekommen war und mit „Die Another Day“ nicht nur den schlechtesten Bond überhaupt, sondern auch einen in allen Belangen unglaublichen miesen Film abgeliefert hatte. Wie alle anderen großen Charakter der Weltfilmgeschichte hatte auch der smarte Agent im Dienste ihrer Majestät eine Wandlung durch gemacht: Mit Brosnan kam der zumindest teilweise erkennbare Schritt hin zum halbwegs ernst zu nehmenden Gegner – der später im neuen Jahrtausend wieder ad absurdum geführt wurde. James Bond hatte alle seine Gegner bezwungen – und war am Ende. Die Werke machten keinen Spaß, bestanden aus purer Belanglosigkeit und nervten gewaltig. Die Action war hahnebüchen und das, was die eigentlich auch lächerlichen Filme um Connery und Moore ausgemacht hatte, war den Brosnan-Bonds genommen worden: Der Humor. Zwar witzelte man immer noch – aber das hatte keinen Stil. Bond war entschlackt worden, indem man ihn zu ultracoolen Machosau machte. Die ersten Filme hatten sich darüber stets amüsiert. Nicht so bei Brosnan.

Man verlangte also nach einem würdigen Nachfolger. Mehr noch: Nach einer würdigen Neudefinition, die all den Schund abstreift und sich ganz auf den neuen Fokus konzentriert – die Welt des Terrors. Auf die kalte, unbarmherzige Welt, die unberechenbar zuschlagen kann und längst in hohen Kreisen involviert. Auf die unsichtbare Macht, die im Stillen operiert und nicht mit kitschbuntem Waffenarsenal in der Hand die großen Taten in die Welt hinausposaunt. Und mit der Änderung des Szenarios musste automatisch als Konsequenz ein neuer Hauptdarsteller, ein neuer Regisseur, ein gänzlich neues Team zusammengestellt werden. Man hätte es „Casino Royale“ nicht abgenommen, Brosnan urplötzlich in eine so schwer bekämpfbare zu stecken und ihn als zynischen einzigen in einer großen Masse und nicht alleinigen Starken in einer großen Masse dastehen zu lassen. Also musste ein neuer Bond gewählt werden. Clive Owen schien wie dafür gemacht; Cool, britisch, braunhaarig. Daniel Craig weniger. Als Weichei tituliert und noch dazu blond – schwer sollte es für ihn werden, die Kritiker und vor allem die Fans zu überzeugen, die zu der grundsätzlichen Ablehnung noch grobe Polemik hinzumischten und es Craig somit besonders hart machten.

Und jetzt? Bond ist endgültig in der wirklichen Welt angelangt. Mads Mikkelsen ist kein lächerlicher Irrer, sondern ein intelligenter, hochgefährlicher und verbrecherischer Börsenspekulant, der dringend Geld benötigt – und dies bei einem Pokerturnier in Montenegro wieder erspielen will. Bond muss das selbstverständlich verhindern und wird aufgerufen, ebenfalls anzutreten. Zuvor jedoch wird gezeigt, wie er sich seine Doppelnull erst verdiente und grobe Fehler begeht, was ihn zu einem greifbaren Charakter macht, der viel mehr ist als das aalglatte Arschoch. Bond darf eintauchen in eine Welt, die zwar exotische Abenteuer durchaus bietet, aber dann doch wieder eiskalt auf die nüchterne Realität verweist. Die besteht nämlich nicht nur aus hübschen Frauen – die später brutal gefoltert und getötet aufgefunden werden -, sondern aus der Unberechenbarkeit. Nett ist dieser Aspekt allemal – da das Pokerturnier dafür sinnbildlich gewertet werden kann. Eine Reise ins Ungewisse ist diese 21. Bondmission also, in welcher der richtige Terror mit dem Ende erst richtig los geht. Ein Terror, der brutal aufzeigt, mit was der James Bond heutzutage zu kämpfen hat. Das Verbrechen kennt keine Grenzen mehr – und Bond wird das noch schmerzlich am eigenen Körper erfahren müssen.

Denn wenn der Schlag in das Gesicht erst einmal kommt, gibt es schon kein Zurück mehr. Vesper Lynd ist eine ambivalente Figur, die von Eva Green so wunderbar gespielt wird, und die das Trauma Bonds beginnen lässt. Die Doppelbödigkeit dieser Welt wird dem Agenten so urplötzlich vor Augen geführt, dass er gar nicht anders kann, als weinend und wütend liegen gelassen zu werden. Mit einem Mal kippt die ungemütliche Welt, und aus der potenziellen Bedrohung wird eine persönliche Katastrophe – der Terror kann auch Menschen zerstören. „Casino Royale“ jedenfalls führt dem Zuschauer das gnadenlos vor Augen, ohne je in dümmliche Paranoia zu verfallen. Der erste Craig-Bond ist neben „The Dark Knight“ einer der wenigen Actionfilme, die über die Dimension der Unterhaltung hinweg schreiten – und politische Zusammenhänge so brillant mit der Story verwebt erst dem aufmerksamen Zuschauer offenbaren. Wie es Martin Campbell gelingt, sein formidables Schauspielerensemble durch ein virtuos inszeniertes Schlachtfeld in einer unkontrollierbaren Welt zu schicken, ist schlichtweg brillant. „Casino Royale“ wagt den eigentlich nicht unbedingt dringend notwendigen Schritt und zeigt so seine ganze Klasse, suggeriert Spannung durch die stetige Angst, die seit dem 11. September existiert und versteht sich trotzdem als Bond-Film.

Und der lebt nun mal von seiner Action. Die oft erwähnte Jump-'n'-Run-Szene am Anfang ist nicht nur fantastisch, sondern ebenfalls eine Bildmetapher: Der Terror erscheint viel leichtfüßiger als die mit schweren Schritten trampelnden Exekutive. Und am Ende gibt es zwar einen Teilerfolg – aber nur Schweigen, das nicht weiterhilft und den zwar in diesem Fall siegreichen Bond fragend zurück lässt. Auch die anderen Szenen erfüllen ihren Zweck, sind gefüllt mit Krach und Bombast, schnell und druckvoll geschnitten. Hierzu gehört sicherlich auch die bereits prämierte Autoverfolgungsjagd, in der Bond von Angst und Wut getrieben durch die Nacht eilt, sich aber schließlich geschlagen geben muss, um seine Geliebte nicht zu überfahren. Und genau hier stellt man fest, dass „Casino Royale“ nicht nur gut, sondern ganz großes Kino ist. Bond ist nichts weiter als ein kleiner heißer Tropfen auf dem heißen Stein, der überall hetzt und scheinbar doch nichts erreichen kann. Zutiefst tragisch ist das, insbesondere, wenn man die grandiose Folterszene mit einbezieht, aber eben auch nötig. Daniel Craig spielt Bond zwar teilweise etwas steif, aber doch eigentlich stets so, dass man das, was er fühlt und denkt, genau vermittelt bekommt. Und weil James Bond endlich auch eine einsame, geplagte Seele ist, leidet man mit ihm, kann ihn nachvollziehen. Das, was der Reihe immer gefehlt hat, besitzt „Casino Royale“: Etwas, an dem man sich festhalten kann.

Jetzt allerdings könnte man wieder mit der Aussage kommen, Bond sei doch sowieso eher komödiantisch gewesen. Wenn man dem aber entgegen hält, dass Bond doch immer Bilder der realen Welt reflektierte – beispielsweise den ewigen Konflikt der USA mit Russland -, so muss man „Casino Royale“ attestieren, mit der Verfrachtung der Materie in das Post-9/11-Trauma alles richtig gemacht zu haben. Ein Unterhaltungsfilm ist das selbstverständlich immer noch. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre Bond kein guter Bond. Was aber am Wichtigsten ist: „Casino Royale“ würde man ohne den deutschen Zusatz „James Bonds 007“, ohne bekannte Namen und sonstiges dieser Art gar nicht als Bondfilm zu erkennen sein – und genau das ist die große Stärke dieses Werkes.

Mittwoch, 10. November 2010

Leben und Sterben lassen

Der ewige Kampf um Leben und Tod – Grundthema von Darren Aronofskys „The Fountain“, der sich damit, ähnlich wie ein wenig später Paul Thomas Anderson, nach einigen guten bis brillanten Filmen einem gigantischen Thema widmet. Wählte Anderson für seinen sensationellen „There will be Blood“ eine Metapher auf die zwei Grundstützen der USA, Religion und Kapitalismus, so nahm sich der bereits oftmals als zweiter Kubrick titulierte Aronofsky einer existenziellen Frage des Menschen an: Größer mag es also kaum noch gehen. Es war also eine gewaltige Aufgabe für den doch noch sehr jungen Regisseur, seine Geschichte dementsprechend zu verpacken – und er wählte eine wundervolle, poetische Visualisierung und eine Story, die vor Metaphern und Symbolen quasi überquellen sollte. Schon 2001 hatte Aronofsky bekannt gegeben, sich an einem „epischen Science-Fiction-Film“ zu versuchen, später jedoch, nachdem Pitt gegangen war, um sich ganz auf Wolfgang Petersens „Troja“ zu konzentrieren, wieder aufgegeben. Schließlich, Anfang 2007, startete man das ambitionierte Projekt erneut: Mit einem halbiertem Budget und Hugh Jackman anstatt Brad Pitt und Rachel Weisz anstelle von Cate Blanchett, mit der Aronofsky bereits vorher geplant hatte. Obwohl der ganz große Star, wie Pitt ihn hätte markieren können, fehlte, so wurde „The Fountain“ doch, wie anfangs gedacht, mit bekannten Darstellern gefilmt.

Nichts weiter als die Angst vor dem Tod, der Drang des – in dieser Hinsicht dummen – Menschen, sich ewiges Leben zu verschaffen, ist das große Thema in Aronofskys drittem Film. Er verfrachtet die Frage nach dem „Danach“, aber auch die Furcht davor, in drei Zeitebenen, zwischen denen der Film virtuos hin- und herspringt. Tomas, der im Jahr 1500 nach einer Art Baum des Lebens sucht, um seine Königin zu retten, in der Gegenwart Tom Creo, ein Wissenschaftler, der fieberhaft nach einem Medikament gegen Krebs, der seine Frau Lizzy befallen hat, fahndet, und in der – gar nicht so futuristischen – Zukunft Tom, der ebenfalls versucht, den Tod einer anderen Person abzuwenden und sich dabei durch fantastisch visualisierte Weiten begibt. Sowohl die jeweils männlichen Hauptfiguren, die stets Hugh Jackman darstellt, als auch die weiblichen Figuren, welche allesamt von Rachel Weisz verkörpert werden, unterliegen einer deutlichen Verbindung: Der eine will mit aller Kraft den Tod verhindern, die Sterbende jedoch erkennt langsam, dass man den Tod als natürlichen Lauf der Dinge akzeptieren muss. Der Mensch erkennt nicht, dass der vermeintlich grausige Tod durchaus eine Möglichkeit ist, sich dem so oft erhofften ewigen Leben hinzugeben.

Aronofsky zeigt in „The Fountain“, wie naiv, gar einfältig die auf einen Blickwinkel reduzierte Sichtweise des nicht begreifenden –, nicht begreifen wollenden oder nicht begreifen könnenden – Menschen doch eigentlich ist. Vielmehr als ein schrecklicher physischer und psychischer Schmerz, von der bekannten und geliebten Umwelt, der Person, die man liebt, getrennt zu werden, stellt der Tod nur eine neue Facette im unendlichen Kreislauf des Lebens dar. Und außerdem: Was danach kommt, weiß niemand. Nur deshalb also panisch zu werden – das ist in dem etwas übermäßig moralisch konnotierten „The Fountain“ ein Schwachpunkt der jeweiligen männlichen Hauptfigur. Oder, wie man anderweitig noch erkennen kann: Nur, wenn man sich in der für den Außenstehenden dramatischen und tragischen Situation befindet und kurz vor dem Tod steht, mag an einen Punkt des Begreifens gelangen. Ein Punkt, der aufzeigt, wie viel eigentlich hinter dem Tod stecken kann. Aber auch ein Punkt, der für den anderen nicht zu erlangen, nicht zu sehen ist. Der oder die Sterbende gibt sich also – durchaus glücklich – dem nahen Tod hin – die in diesem Moment einzige Konsequenz, das einzig intelligente Handeln.

So wird es dem Zuschauer zumindest in „The Fountain“ dargestellt. Aronofsky aber schafft es nicht, die Mitte zwischen Erklären und Verklären zu erreichen. So wird sein teilweise kunterbuntes Existenzspiel zum kitschig überfrachteten Macht-doch-nichts-Filmchen, der zwar eine sehr interessante Sichtweise aufzeigt, diese aber so gewollt auf den Bildschirm bringt, dass vor solcher Pseudoesoterik manchmal einfach nur noch den Kopf schütteln möchte. Aronofsky nimmt dem Tod seine negative Wirkung – und stellt den Trauernden zeitweise ziemlich unbeholfen in Szene gesetzt als Idioten dar. Als ob man nicht begreifen könne, dass der Tod auch nur eine weitere Ebene ist, die nicht gleich mit dem vollkommenen Aus zu assoziieren ist. Eine große, wenn nicht sogar gigantische Schwachstelle, die Aronofsky narrativ kaum mehr ausmerzen kann. Jackman und Weisz spielen gut, haben auch ihre schwachen oder eben besonders starken Momente, müssen sich aber der stark auf einen Punkt konzentrierenden Regie anpassen. Und die drückt zeitweise derartig heftig auf die Tränendrüse, dass das gesamte Material an Dramatik für den ganzen Film aufgebracht zu sein scheint – nicht so bei „The Fountain“. Aronofsky nämlich stopft sein bisher philosophischstes Werk voll mit unerträglichem Kitsch – und schafft es so, eindrucksvoll über die doch vorhandenen tiefgründigen und enorm komplexen Momente, die der Film auch wirklich besitzt, hinwegzutäuschen.

Wenn Aronofsky seine in hervorragende Optik getauchte Reise durch den Weltraum dermaßen verwässert, indem er er einen hier glatzköpfigen Jackman aus dem Baum essen lässt, dann evoziert das ein Gefühl des Unbehagens. Es scheint, als wisse der Regisseur selber nicht wirklich, was er will: Tiefenpsychologische Philosophie oder überladenes Liebesdramma – beides in einen Film zu packen, das ist Aronofsky nämlich nicht gelungen. Immerhin besitzt „The Fountain“ aber einige Momente, die sich dem Kitsch überstellen und als wirklich gelungen gewertet werden können: Der Baum des Lebens bringt nichts anderes als den Tod – der Übergang Jackmans in ein Meer aus überwuchernden Pflanzen ist nicht hervorragend inszeniert und bebildert, sondern auch richtig gedacht. Womit schon das nächste, durchaus zwiespältige Thema angesprochen werden könnte: Die Bilder. „The Fountain“ verfügt, so viel muss man dem Werk attestieren, über manch sensationelle Aufnahme. Inwieweit sich die operngleiche Eleganz hierbei aber dem bereits angesprochenen Kitsch unterordnet, sei dahingestellt. So ist es auch hier der Fall, dass man einige Szenen küren und übermäßig loben, andere wiederum ob ihrer diffusen, nervenden Art und Weise, sich dem Zuschauer aufzudrängen, verfluchen könnte.

Ebenfalls ist anzumerken, dass Aronofsky mit den verschiedenen Zeitebenen, zwischen denen er dann auch makellos inszeniert hin- und herschwebt, ein interessantes Drumherum eingefügt hat. Zumindest aber spätestens, wenn es um die Kategorie der Visualisierung geht, verliert die in dieser Hinsicht viel zu „normale“ Geschichte der Gegenwart deutlich. Hier muss sich Aronofsky an Wirkliches halten, während er bei Vergangenheit und Zukunft das eine mal immerhin teilweise, und das andere mal komplett seiner Fantasie freien Lauf lassen darf. Virtuos konstruierte Kugeln, die elegisch durch das Weltall schweben, ein schwer behangener Baum vor einem ihn bestrahlenden Horizont – das Geschehen im Hier und Jetzt kann nur verlieren und schafft es nie, auch nur einigermaßen eindrucksvolle Bilder auf Zelluloid zu bannen. Doch nicht nur visuell gelingt es Aronofsky nicht, mit der Gegenwartsgeschichte an die beiden anderen Ebenen heranzukommen. Auch narrativ haben die scheinbar in jeder Hinsicht interessanteren Zeitspannen mehr zu bieten. Einerseits ist es also eine gute Idee, den Plot so, auf diese Art und Weise aufzuspannen, andererseits schwächt sich Aronofsky selber – und dadurch auch seinen Film, der immer spannender wird, schaltet der Regisseur vor oder zurück.

Und doch: „The Fountain“ ist bei weitem kein schlechter Film. Mag Aronofsky zwar kein Meisterwerk abgeliefert zu haben, mag man auch erkennen, dass dem „neuen Kubrick“ das unterkühlte, ausgelaugte Bild mehr liegt als die bombastische, poetische Inszenierung, so lassen sich doch viele positive Aspekte im Film finden. Der Grundgedanke wird genug ausgeweitet und erfährt seine individuelle Interpretation, auch wenn er sich hierbei dem Zuschauer teilweise nervend aufdrängt, die Geschichte ist trotz aller Hänger sinnvoll zu Ende gedacht, die Schauspielleistungen löblich bis seltener sehr gut. Die größte Stärke von „The Fountain“ ist aber der Soundtrack: Clint Mansell hat hier nicht nur ein gutes, nicht nur ein brillantes, sondern schlichtweg eines der besten Stücke in der Filmgeschichte überhaupt abgeliefert. Seine Komposition ist umwerfend in ihrer Melodie, wunderbar in ihrer Harmonie, kurz: der vollendete Streich eines Genius'. Vielleicht erfährt „The Fountain“ dadurch zumindest einen kleinen Adelsschlag, der ihm vorher verwehrt blieb – weil Aronofsky nicht bedacht genug agierte und wohl meinte, durch pure Bildgewalt die Kritiker auf seine Seite zu ziehen.

Samstag, 6. November 2010

Vorschau: "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1"

Die mit Sicherheit erfolgreichste Buchserie der letzten Dekade findet jetzt auch in filmischer Form sein Ende. Zwar kommt vorerst bloß der erste Teil des letzten "Harry Potter"-Films in die Kinos, aber der spannt den Bogen so immens weit, dass im zweiten Teil wiederum eigentlich nur die letzte, finale Schlacht gezeigt werden dürfte.Trotz des etwas enttäuschenden letzten Films ist die Erwartungshaltung weltweit natürlich extrem hoch: Schließlich muss das Team die vielen einzelnen Geschichten und Erlebnisse zu einem großen, logischen Ganzen zusammenflechten, darf dabei aber auch nicht die Action vergessen, die mit David Yates viel explosiver geworden ist. Dem Briten jedoch ist einiges zuzutrauen, verpasste er der etwas vor sich hin siechenden Serie in der letzten Zeit ein neues, düsteres Bild. Harry letzter Kampf gegen seinen Erzfeind Lord Voldemort, der jetzt nach und nach immer mehr Macht an sich reißt und es dem Freundestrio somit noch mal schwerer macht, wird vor allem über die sogenannten Horkruxe entschieden: Einzelne Gegenstände, in die Voldemort Teile seiner gespaltenen Seele verpflanzte. Im Buch schon drastisch erzählt, dürfte die Darstellung im Film noch um einiges intensiver werden - will heißen: Mehr Action, mehr Drama. Schließlich muss man die Franchise rund um den beliebtesten (ehemaligen) Zauberschüler der Welt angemessen beenden und so manchen Fand nicht enttäuschen - die Zeichen jedoch stehen durchaus gut. Ob das wirklich so ist, wird am 18. 11. hier zu lesen sein.

Vorschau: "Avatar - Extended Collecter's Cut"

Mit James Cameron ist das ja so eine Sache: Erst liefert er mit "Terminator 2 - Judgement Day" einen der besten Actionfilme überhaupt ab, dann bringt er mit "Titanic" ein unglaublich nervtötendes, in allen Belangen versagendes Stück schlimmster Filmgeschichte in die Kinos und spult damit auch noch knapp 1,8 Milliarden Dollar ein. Und dann sein nächstes Projekt, auf das er mehrere Jahre lang hingearbeitet hat - die Geschichte um einen fernen Planeten, den die Menschen wegen knapper Vorräte aufsuchen und selbstverständlich in ihrem kapitalistischen Geldwahn zerstören wollen, um an das wertvolle Gut heran zu kommen, das blöderweise gerade unter dem heiligen Baum eines doofen Stammes der Na'vi - genau: So heißen die ökonomischen Ureinwohner - schlummern muss. Zugegeben: Nach dem Kinobesuch war "Avatar" nichts weiter als irgend so ein nettes Filmchen, das natürlich alle gleich wieder begeistert und schwärmen lassen hat. Ein unglaubliches Erlebnis sei dieses Wahnsinnswerk - Wahnsinn war dabei wohl nur das Einspielergebnis von rund 2,7 Milliarden. Cameron hatte sich also zumindest kommerziell getoppt - nur: Ein Ende des Geldscheffelns war deshalb noch lange nicht in Sicht. Irgendeine komische Fassung mit einzelnen längeren oder ganz, ganz neuen Szenen wurde in die Kinos gebracht und jetzt soll eben noch einmal die Extended Collector's Edition die letzten Scheine reinschwemmen. Ich gebe mich da mal ganz Zielgruppe und renne in den Laden. Aber, zu meiner Rechtfertigung, auch nur, weil hier wirklich etwas Neues geboten wird: 16 Minuten dazu hingefügtes Material, über 7 Stunden Bonuszeugs und - Achtung! - ein "44-seitiges Fanbuch", wie es heißt. Mag heißen: Kaufen, anschauen, gespannt sein. Dafür keine einschätzenden Worte hier, aber immerhin ein wenig Spannung - ob "Avatar" dadurch schlechter oder besser wird, weiß ich nicht.

Freitag, 5. November 2010

The Darker Knight

Christopher Nolan hatte einerseits ein leichtes, andererseits ein schweres Erbe bei seiner neuen „Batman“-Verfilmung anzutreten: Tim Burton, der fantasiereiche Exzentriker, hatte dem schwarzen Ritter mit seinen zwei Adaptionen Schumacher den gerade wieder auferstandenen Mythos mit allen Mitteln wieder wirkungsvoll zu zerstören wusste. Die „Batman“-Werke aus den späten 90-ern waren schließlich knallbunt, spaßig, familiengerecht und alles andere als das düstere Abbild, das Burton einige Jahre davor geschaffen hatte. Zog man also Vergleiche, so kam meistens Folgendes heraus: Schumacher leicht zu toppen, an Burton schwer heran zu kommen. Doch Christopher Nolan, der selbstbewusste Brite, orientierte sich weder an dem einen, noch dem anderen Bild des schwarzen Retters von Gotham City. Sein Fledermausmann sollte kein verzerrtes, eher massenuntaugliches Abenteuer bestreiten, sondern sich ganz der neuen Welle der modernen Superheldenverfilmungen angehören, die auf eine Verfrachtung der Thematik in die reale Welt setzten und das Ganze noch mit bombastischen Actionszenen untermalten. Nolans Batman sollte einer Generalüberholung anheimfallen: Futuristischer sollte der Mann der Nacht werden, einen neuen Anzug, ein neues Fortbewegungsmobil bekommen sowie mit unzähligen Gadgets uns sonstigen Extras und Spielereien ausgerüstet werden.

Man entschied sich, den Engländer Christian Bale für die Rolle zu casten. Aufgrund der Dreharbeiten zum vorher fertig gestellten „The Machinist“ war Bale jedoch extrem dünn und musste erheblich zunehmen. Vorerst viel zu viel aber - „Fatman“ war geboren. Kurz darauf war Bale dann schließlich in Form – und das Projekt , mit bedeutenden Nebendarstellern wie Morgan Freeman, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes und Gary Oldman aufwartend, konnte gestartet werden. Zuvor hatte man sich bereits darauf geeinigt, Motive auf Frank Millers „Batman: The Year One“ zu übernehmen und somit den Wandel von Bruce Wayne zu seinem Alter Ego Batman zu zeigen. Engagiert worden war für das Drehbuch mit David S. Goyer ein Mann, der sich mit der Comicmaterie rund um Batman bestens auskannte. Es wurde mit Ra's al Ghul ein altbekannter Antagonist des schwarzen Ritters eingeführt, der es Nolan ermöglichte, den Schritt weg von den fantastischen Filmen eines Tim Burton zu machen. Schließlich wurde Chigaco als Haupthandlung gewählt, was wiederum hieß, dass auch Gotham City neu gestaltet werden sollte. Das Team holte sich also Inspiration bei den großen Städten Amerikas und schuf so eine neue Heimat für Batman, die weniger gotisch und mehr futuristisch sein sollte.

Bruce Wayne, nach dem Tod der Eltern traumatisiert und aus Gotham City geflüchtet, schlägt sich mehr oder weniger durch das Himalaja und trifft auf einen seltsamen Mann namens Ducard. Bei diesem geht er schließlich in die Ausbildung und wird vieler Ninja-Künste gelehrt – bis er bei der Abschlussprüfung einen Menschen töten soll, dies jedoch nicht tut. Er kann entkommen, Ra's al Ghul jedoch kommt jedoch dabei um. Wayne, nun physisch enorm gestärkt, gelangt wieder in seine Heimatstadt und trifft dort auf seinen Diener Alfred Pennyworth, mit dem er zusammen den Charakter des Batman entwickelt. Er greift dabei auf seine seit Kindheit bestehende, panische Angst vor Fledermäusen zurück und beschließt, den Kampf gegen das organisierte Verbrechen um Carmine Falcone aufzunehmen. Doch nicht nur die Mafia gehört zu seinen Feinden: Ducard, der zugibt, der wahre Ra's al Ghul zu sein, nämlich kommt nach Gotham City, das er einst zusammen mit Wayne zerstören wollte. Dieser jedoch widersetzte sich – und kämpft nun gegen seinen alten Mentor und Lehrmeister, der die Stadt über den Abwasserkanal quasi komplett vergiften will. Wayne, der nun vollends in seiner Rolle als Batman aufgeht, muss auf die Hilfe von Alfred zurückgreifen, um sich der Übermacht an Gegnern zu stellen: Schließlich ist mit Scarecrow noch ein dritter Feind im Spiel.

Ein dynamischer Start für den nolan'schen Batman also. Und leider einer, der nicht immer wirklich aufgeht. „Batman Begins“ nämlich fehlt es an wirklichen Ausnahmegegnern, wie sie ein paar Jahre später „The Dark Knight“ zu bieten hatte, wie sie ein „Batman Returns“ mit dem großartig gespielten Pinguin besaß. Liam Neeson will zwar den ambitionierten Bösewicht geben, schafft es aber nie, eine wirkliche Bedrohung für Batman oder Gotham City darzustellen. Zu „normal“ ist er im Angesicht des gewaltigen Schurkenoeuvres, das der schwarze Ritter zu bieten hat, zu schwach wird er dargestellt. Auch Cillian Murphy, mit dem Nolan später noch einmal in „Inception“ zusammen arbeiten sollte, als Scarecrow weiß nicht wirklich, wie er dem Zuschauer eine Angst einflößende Vorstellung geben soll - zu verhalten ist das alles, um ernsthaft in der oberen Liga mitzuspielen. Eines der größten Probleme des gesamten Films aber ist der Hauptdarsteller: Christian Bale als Batman weiß nicht, was er will. Michael Keaton spielte Batman damals so zurückhaltend, dass man ihn teilweise gar nicht mehr bemerkte. Und Bale? Einerseits möchte dieser wohl gerne den Film als starker Charakter mit tragen, andererseits aber seine Figur auch so tragisch und zweifelnd darstellen – was nicht immer wirklich aufgeht.

Neben einem nicht funktionierenden Schauspielerensemble macht Nolan zwar eine überdurchschnittlich gute Arbeit als Regisseur, führt ihn mit seiner eigenen, persönlichen Handschrift und versteht es, neben (teilweise pseudo-) psychologischen Aspekten genügend donnernde Action einzubauen. Womit man schon beim nächsten großen Problem des Films wäre: Hans Zimmer. Auf YouTube als „The Mozart of our time“ betitelt, schafft es der wohl angesagteste Filmkomponist Hollywoods nicht im Geringsten, an Elfmans gigantische Partitur heranzukommen. Das an sich wäre eigentlich kein Fehler – die Filmmusik des Genius' ist sowieso kaum zu übertreffen. Zimmer aber liefert den vielleicht schlechtesten Soundtrack seiner Karriere ab: Lieblos zusammengeklatscht wirkt das, wenn x-mal recycelte Töne auf seltsamerweise irgendwo schon gehörte Melodien treffen und zwischen den einzelnen Motiven – Schrecken, Trauer etc. - selten ein wirklicher Unterschied herauszuhören ist. Im Kontext mit dem Film fällt das vielleicht nicht auf, hört man den Score aber einmal allein und nur für sich, so nervt das Horrording ganz gewaltig. Ein Glück, dass Nolan das mit furioser Action zu übertünchen versteht – weniger glücklich, dass der neue Starregisseur Zimmer höchstwahrscheinlich als Stammkomponisten engagiert hat.

Ein Start nach hinten also? Nein. „Batman Begins“ ist dann doch – vor allem, was den Wert der Unterhaltung betrifft – ganz gut gemachtes Blockbusterkino ohne irgendwelche tollen, außergewöhnlichen Momente. Ein Film also, nach dem aber trotzdem einiges zu befürchten war. Bis Nolan mit „The Dark Knight“ sein Meisterstück ablieferte. Das war dann jedoch ganz anders, und lässt „Batman Begins“ - was diesem sicherlich gut tut – als kleine Fingerübung dastehen.

Sonntag, 31. Oktober 2010

Gefahr und Begierde

Der Kriegsfilm ist eigentlich schon von allen möglichen Seiten ausgeleuchtet worden. Über die brillanten, traumatischen Einträge von Francis Ford Coppola und Oliver Stone bis hin zu Stanley Kubricks satirisch überspitzter Abrechnung mit der Ausbildung junger Erwachsener zu skrupellosen Killern hat der Zuschauer von heute schon jede erdenkliche Auseinandersetzung bestaunen dürfen. Der (Anti-)Kriegsfilm zeichnet sich jedoch vor allem dadurch aus, das Gezeigte als unmenschlich und grausam darzustellen, seine Darsteller an den Brutalitäten zerbrechen zu lassen – bisher wurde immer nur die scheußliche Seite gezeigt. In Kathryn Bigelows „The Hurt Locker“ ist das zwar auch nicht wirklich anders, aber in gewisser Hinsicht schon außergewöhnlich, da die Regisseurin den Krieg auch als Faszination einstuft. Protagonist Staff Sergeant William James liebt den Kick, der ihn ihn immer dann innerlich wortwörtlich fast explodieren lässt, wenn er eine Bombe entschärft. Aus dieser Prämisse heraus entwickelt sich eine gefährliche Sucht, die nicht nur zur Bedrohung für den Sergeant selbst, sondern auch für das ganze Team werden könnte – denn James geht so rücksichtslos vor wie nur möglich und treibt damit die schlechte Stimmung des Trupps auf die Spitze.

Hinter dem unheimlich dämlichen deutschen Untertitel, der auf hirnlose B-Movie-Verblödung hinweist, versteckt sich in „The Hurt Locker“ dann auch ein Kriegsfilm, der an Intensität kaum zu überbieten ist. Filmisch reicht das an „Apocalypse Now“ und andere Geniestreiche natürlich nie heran, bewegt sich dafür aber allerdings eher in dokumentarisch angehauchten Gebieten, die umso hilfreicher sind, wenn Bigelow auf die Dramatik hinweisen möchte. Im Gegensatz zu Coppolas virtuoser Oper präsentiert „The Hurt Locker“ einen dreckigen, schonungslosen Krieg und versetzt Protagonisten sowie Zuschauer mitten in das Geschehen. Und dabei kann jeder falsche Handgriff zum sofortigen Tod führen – weshalb sich Bigelow auf das Atemlose konzentriert und Momente und Szenen abliefern, die wahrlich elektrisierend sind. Wenn James seinem Schutzanzug entsteigt, um besser arbeiten zu können, fiebert man wortwörtlich mit und erkennt, dass „The Hurt Locker“ inszenatorisch ganz oben mitspielt. Der Tod ist allgegenwärtig, da werden kleinere Freundschaften – die später benutzt werden, um die Ekel dieses Kriegs zu zeigen – zum winzigen Hoffnungsschimmer in einer von Trauer und Hass dominierten Wüstenwelt.

Bigelows Arbeit ist dabei druckvoll, dynamisch und temporeich, zeugt von einem Reifungsprozess, der jetzt beendet zu sein scheint – und in „The Hurt Locker“ gipfelt, der rein optisch ebenfalls blendend ist. Die staubige Atmosphäre inmitten unübersichtlicher – und deshalb manchmal tödlicher – Häuserschluchten jedenfalls wird nahezu atemberaubend auf den Bildschirm transportiert und mit der Warnung unterlegt, dass nichts wirklich so ist, wie es scheint und man auf alles gefasst sein muss. Weshalb die Jungs der Bombenentschärfereinheit ihr trostloses Dasein auf irgend mögliche Art und Weise zu verschönern versuchen, sich dabei aber ihrer Hoffnungslosigkeit bewusst sind. Die täglichen Streifzüge scheinen nie zu enden, der gesamte Aufenthalt, der vermutlich erst mit der Verwundung oder gar dem Tod ausläuft – zuvor jedoch muss man erst einmal durch dutzende Kreise steigen, die Bigelow schonungslos porträtiert. Überall lauert die Gefahr in „The Hurt Locker“, und ihr ist nur mit Eskapismus entgegen zu setzen. Oder aber, wie im Fall von Sergeant William James, man kehrt das bekannte Prinzip um und macht aus der Nervosität ein lustiges, spannendes Spiel – welches wiederum ausartet und kaum mehr zu kontrollieren ist. Denn James ist süchtig geworden und erkennt nicht, in welche Gefahren er sich und seine Mannschaft damit bringt.

Und zu Hause fühlt sich James unnütz, ihm fehlt etwas, und es gibt nur eine einzige Sache, erklärt er seinem Sohn, die er wirklich liebe. Er kehrt zurück in das Krisengebiet, ein weiteres ganzes Jahr steht an. Nur hier fühlt er sich wohl – mitten in der gefährlichen Falle, wie Bigelow deutlich aufzeigt. Dieses Paradoxon zeichnet die Regisseurin zwar etwas zu aufdringlich, man mag es ihr aber im gleichen Atemzug wieder verzeihen, wenn sie ihre Erklärung in erstaunliche Bilder kleidet und aus dem Widerspruch die Abbildung einer verstörten Psyche macht. Ihr inszenatorischer Stil ist dabei stets so sicher, wie er sein muss, um sich dem seriösen Thema differenziert genug zu widmen. Bigelow setzt auf sichere Groß- und Hektik evozierende Nahaufnahmen, führt ihre Figuren gekonnt durch die Geschichte, weitet diese zwar ein wenig unnötig aus, zeigt aber so gleichermaßen auch, wie die Länge mancher Einsätze die Soldaten aufreiben kann. Denn ebenso wie den Protagonsietn strapaziert Bigelow den Zuschauer mit bewegungslosen Szenen, in denen man nur auf den Schlag der versteckten Gegner wartet. Diese Momente wirken zwar oberflächlich betrachtet langweilig, sind aber wohl großartig gefilmte, realistische Darstellungen der Problematik im Irakkrieg. Doch ebenso wie das nervtötende Verharren zeigt Bigelow die wirre Hektik, bellende Schreie und schwitzende, verzweifelte Männer.

Grund genug also für die internationalen Kritiker, „The Hurt Locker“ unzählige Male zu prämieren und auch sonst als wirklich gelungenes Kriegsdrama von beachtlicher Intensität zu loben. Und schließlich 2009 mit dem verdienten Oscar zu veredeln: Bigelows bisher bestes Werk muss aber auch von seiner bedeutungsschweren Seite gesehen werden. Das Medium Film hat verstanden, welche Aussagekraft es besitzt – und die Oscarjury anscheinend ebenso, dass man mit Preisen aufmerksam machen kann. Man möge also nun hoffen, dass „The Hurt Locker“ ein eindeutiges Zeichen gesetzt hat – und als sensationell gespielter, inszenatorisch reifer Kriegsfilm in die Filmhistorie eingeht.

Samstag, 30. Oktober 2010

Vorschau: "The Hurt Locker"

2009 war es das Duell bei den Oscars: Kathryn Bigelows ambitionierter Kriegsfilm gegen James Camerons krass überbewerteten Science-Fiction-Streich. Mit "The Hurt Locker" konnte dann auch erstmals eine Frau den Oscar für die beste Regie erhalten und Bigelows Kriegsfilm kletterte auf der Bekanntheitsskala weit nach oben. Trotzdem reichte es nicht für die astronomischen Einspielergebnisse, die "Avatar" hatte erreichen können - völlig zu Unrecht. "The Hurt Locker" ist nämlich nicht nur unglaublich drastisch inszeniertes Spannungskino allererster Güte, sondern auch eine bis dahin kaum bis gar nicht erwähnte Betrachtungsweise des Krieges. Bigelow nämlich zeigt einen Bombenentschärfer, für den Krieg eine Droge, eine Sucht ist, von der er nicht genug bekommen kann. Jeremy Renner jedenfalls porträtiert den Protagonisten eindringlich, Bigelow findet den roten Faden und liefert deshalb zwar keinen Geniestreich im Kriegsfilmgenre, aber zumindest einen würdigen Oscargewinner ab, zu dem sich bald auf diesem Blog eine Besprechung finden wird.

Freitag, 29. Oktober 2010

Tales of the Force Reloaded

1983, als George Lucas mit „Star Wars: Episode VI: Return of the Jedi“ den Schlusssatz unter die vielleicht bombastischste Kinogeschichte überhaupt setzte, war aus vielerlei Hinsicht noch kein Ende abzusehen. Lucas, der seine frühe Trilogie über den fantastischen Krieg der Sterne vorerst phänomenal beendet hatte, schwirrten bereits die Ideen für eine Vorgeschichte, die beleuchten sollte, wie es zu den dramatischen Ereignissen überhaupt erst kommen konnte. Schien Episode VI ein versöhnliches, jedoch unerwartetes und deshalb befriedigendes Ende zu bieten, so wäre es für den Zuschauer wohl äußerst interessant, zu erfahren, wie Darth Vader zu der dunklen Person wurde, die er jetzt ist. Neben der Komponente der Vollständigkeit ist aber auch die kommerzielle Seite zu betrachten. Hätten die drei Filme, heute unbestreitbare Klassiker, keinen Erfolg gehabt, so wäre es Lucas höchstwahrscheinlich schwer gefallen, Wohlwollen für eine Realisierung, welche die frühen Jahre der Galaxie erzählen sollte, zu finden. „Star Wars“ aber entwickelte sich nur zu einer der eindrucksvollsten, interessantesten und fantasiereichsten Filmreihen überhaupt, sondern wurde auch zu einem riesigen Kinoerfolg. Unübertroffen bis heute ist auch der Erfolg des Merchandising: Über Spielfiguren, Bettdecken und anderes wurde eigentlich jeder Fanartikel zu einem Kassenschlager. Klar also, dass Lucas seine prägende Geschichte weiter gestalten durfte – allerdings erst Jahre später, als der Hype eigentlich schon längst verebt war.

Einerseits ist hierbei zu beachten, dass Lucas klug genug war, zu erkennen, dass es einer kleinen Pause bedurfte. Denn die Zuschauer hatten einen absolut würdigen Abschluss erhalten und sollten nun erst einmal die Zeit bekommen, die Thematik auszudiskutieren und über die vielen berühmten Zitate nachzudenken. Eine Überfütterung ist nie gut, vor allem, wenn das Essen irgendwann nicht mehr schmeckt – so könnte man die Haltung Lucas' beschreiben. Viel wichtiger in diesem Fall ist aber wiederum, dass der Regisseur, der schon damals tricktechnische Maßstäbe setzte, die richtige Zeit abwarten wollte, um seine wirkliche Vision auch dementsprechend bebildern zu können. Die 80-er waren da noch verhältnismäßig ruhig anzusehen, erst mit der darauf folgenden Dekade, den 90-ern, begann das Zeitalter der Computereffekte. „Jurassic Park“ wurde vor allem aufgrund seiner genialen und bis heute nicht gealterten ins Bild gemogelten Dinosaurier der damals der neue Einspielrekord beschert, und „Titanic“, der Spielbergs amüsanten Actionfilm 1997 noch übertrumpfen konnte, bescherte dem Medium Film mit dem zwar narrativ dröge, aber tricktechnisch herausragend inszenierten Untergang des berühmten Schiffes ein neues Vorbild für Computereffekte. Nun war es also an der Zeit, die weltbekannte Saga forzusetzen – mittels einer Vorgeschichte, ebenfalls auf drei Episoden gedehnt und den Bogen zur Episode VI spannend. George Lucas konnte nun endlich das aus seinen Ideen machen, was er wirklich vorhatte und wollte, widmete sich ganz der neuen Technik und schuf sein Jahrzehnte hinausgezögertes zweites Opus Magnum.

Doch erst einmal bestand die Frage, wie man überhaupt anfangen sollte. Episode I sollte nicht zu abrupt gestartet werden und auch nichts Wichtiges vernachlässigen. Lucas und sein Team mussten also gehörig aufpassen, es dem Fan Recht zu machen und eine in allen Fällen gelungene erste Episode abliefern. Der Fokus hierbei wurde auf die jungen Jahre Anakin Skywalkers gelegt, des späteren Jedis, des späteren Darth Vader. Als begabter und intelligenter Junge wird der aus Tatooine stammende Sklave gezeichnet, als einer, der dem, welcher er als Erwachsener einmal sein wird, überhaupt gar nicht ähnelt. Die Jedis erkennen in dem talentierten Podrennenfahrer eine ungeheure Macht und wollen ihn ausbilden: Fortgerissen von der Heimat muss sich der junge Skywalker nun in einem Kreis aus Macht, Intrigen und Gefahren und beweisen, bevor Lucas zur ersten, dynamisch gestalteten Schlacht aufruft, welche die Technik vollkommen ausschöpft und mit audiovisuellen Glanzstücken auch etwas zu bieten hat. Als Lucas seinen roten Faden schließlich gefunden hatte und der Film auch finanziell ein enormer Erfolg wurde, stand Episode II nichts mehr im Weg. „Star Wars“ kam dennoch nicht überall gut an: Manch ein Fan und auch Kritiker bemängelten völlig zu Recht, dass der Film teilweise zu sehr von den alten, mehr auf Dramatik angelegten Kämpfen abweiche und fast nur noch ein grelles, popkulturelles Blitzlichtgewitter biete.

Überwiegend positiv kann „Star Wars: Episode I: The Phantom Menace“ jedoch doch aufgenommen und nicht nur die gelungene Einfügung, sondern auch die gelungene Stringenz gelobt werden. Lucas inszeniert zügig und mit bekannter Handschrift, weiß, was und wohin er will, führt sein meistens sicher agierendes Schauspielerensemble durch die vielen pathetischen Momente und zeichnet die Charaktere oft der Vorlage gerecht werdend. Ganz loslösen von der Kritik an der sich durch den ganzen Film ziehenden Inszenierung, die teilweise sogar ins Infantile abrutscht, aber dann doch nicht. Waren die ersten „Star Wars“-Werke zwar auch für die ganze Familie gedacht, so erweitert Lucas diese Zielgruppe um die ganz Kleinen, die sich am nervig plappernden Anakin und lustigen Viechern erfreuen können. Die große Magie bleibt beim ersten Prequelstreich also doch aus – ob das nun Schwäche oder gar Stärke ist, liegt ganz im Auge des Betrachters. Jedenfalls konnte man durchaus gespannt sein, wie Lucas seine weiteren beiden, noch folgenden Teile inszenieren würde. Der Anfang war schließlich nach unzähligen Jahren des Wartens gemacht und die Fangemeinde hungrig auf weitere neue Teile.

Drei Jahre später, 2002, erschien dann „Star Wars: Episode II: Attack of the Clones“, der sich grundlegend düsterer gab als der vorherige Teil. Episode II erzählt die Vorbereitung auf den anstehenden, gewaltigen Kampf und kommt mit deutlich mehr Action und Pathos als Episode I daher. Anakin verliebt sich in Senatorin Amidala und setzt damit den Grundstein für die spätere Geburt seines Sohnes, Luke Skywalker, dem er später in einer der bekanntesten Szenen der Filmgeschichte überhaupt erklären wird, wer sein Vater sei. Die Jedi werden zunehmend in die Enge getrieben und Kanzler Palpatine lässt mit der Zeit seine Gelüste für die dunkle Seite der Macht erkennen. Ein unzählige Planeten umfassender Krieg entsteht, aber das alles ist nur Basis für das darauf folgende Spektakel in der Episode III. Man mag Lucas vorwerfen, den Zuschauer gewissermaßen hinzuhalten, besser als Episode I ist Episode II aber allemal. Viel runder wirkt das Ganze, wenn jetzt die altbekannte Theatralik mit dazu kommt und zu orchestralen, dynamischen Klängen erste wirklich große Schlachten wie die in der Arena gekämpft werden dürfen. Anakin hat sich entwickelt und belästigt nicht, sondern fasziniert nicht mehr. Hayden Christensen mag das mit einem auf Dauer öden Hin-und-her-gerissen-Blick ein wenig lächerlich schauspielern, Lucas gelingt es jedoch, aus dem zweiten Teil seiner Prequelsaga viel mehr herauszuholen, als das noch bei dem ersten, vergleichsweise langweilig voranschreitenden Teil der Fall war.

Den krönenden Abschluss markiert schließlich der 2005 in die Kinos gekommene „Star Wars: Episode III: Revenge of the Sith“. Das Ende ist genau so, wie man sich das vorgestellt hat: Bombastisch, gigantisch, dramatisch. Die endgültige Wandlung Anakins zur dunklen Seite wird gelungen präsentiert und gipfelt in choreographisch einzigartigen, packenden Lichtschwertduellen, wie man sie vorher noch nie gesehen hat. „Star Wars: Episode III: Revenge of the Sith“ gelingt es, die Verbindung zwischen den beiden Trilogien herzustellen und so manche Lücke befriedigend zu schließen. Das ist stellenweise zu dick aufgetragen, legitimiert sich aber spätestens hinsichtlich der fantastischen Action, die dem Zuschauer später geboten wird. Die Dialoge wirken arg pathetisch, aber sie müssen es vielleicht auch sein. Dem letzte Teil der „Star-Wars“-Vorgeschichte ist es erlaubt, das zu sein, was man bei anderen Werken sofort als übermäßig thetralisch bezeichnen würde. „Star Wars“ besitzt schließlich diese Ausnahmestellung, und mit der kommen gewisse Privilegien. Man kann den finalen Kampf zwischen Obi-Wan-Kenobi und Anakin Skywalker als pseudocooles Herumgehüpfe, aber auch als fast schon magisches Popcornkino sehen, das bestens unterhält und in allen Belangen von Klang über Bild, Schnitt und Technik, zum Staunen einlädt. Anakin wird engültig zu Darth Vader, Leia und Luke werden geboren, man weiß, wie es weiter gehen wird. Eigentlich wusste man es von vorne herein, Lucas' Inszenierung aber ist dennoch durchgehend auf einem hohen Niveau geblieben und mit „Star Wars: Episode III: Revenge of the Sith“ noch einmal gewaltig gesteigert worden.

Man kann sich dennoch zu Recht fragen, ob diese Prequelgeschichte überhaupt nötig gewesen ist. Hinter Lucas' Filmen steckt selbstverständlich dieser Hang, jeden letzten Cent aus einer Geschichte herauszuholen – bei „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull“ aber hat er das eindeutig übertrieben -, hilfreich zum besseren Verständnis ist die neue Trilogie aber allemal. Erst wird einerseits ein psychologisches Profil abgegeben, wie es unverzichtbar ist, möchte man mit dem eigentlich bösen, im Grunde genommen aber doch gescheiterten, tragischen Charaktere des Darth Vader zumindest ein wenig sympathisieren. Der fiese Antagonist hinter der schwarzen Maske bekommt endlich ein richtiges Gesicht – nicht dieses weiße, verfaulte Etwas, dass ihm Lucas am Ende der ersten trilogie auf den Kopf bannte, sondern eines, indem die ganzen Ängste eingefangen sind und nicht mehr herausgelassen werden. Darth Vader wird mit der Vorgeschichte von der gemeinen zur bemitleidenswerten Figur und „Star Wars“ somit so einem vielschichtigen Psychogramm, wie es in der gängigen Rezensionswelt gerne übersehen wird. Lucas zeichnet den Bösewicht nicht nur als in allen Belangen abgrundtief böse, machtbessene und rücksichtslose Figur, sondern als verlorene, in ein schwarzes, seine Ängste widerspiegelndes Kostüm gesperrte Seele, die ihrem Trauma nicht entfliehen kann, sondern ewig an es gebunden ist.

Des Weiteren ist Lucas Ideenreichtum einfach zu groß, um unbeachtet liegen gelassen zu werden. Die Bilder, die ihm im Kopf herumschwirren und nur darauf drängen, auf Zelluloid gebannt zu werden, sind wie für das Kino gemacht. Mag die eigentliche „Star Wars“-Geschichte die ultimative, einzige sein, so ist die Prequelgeschichte doch zumindest ambitioniertes Actionkino, das über die normalen Sehgewohnheiten hinaus geht und statt hirnlose Unterhaltung auf Idiotenniveau zu bieten, die Brücke zum Dramabereich schlägt. Und mit der Vorgeschichte sind auch die anderen Figuren endlich so gezeichnet, wie sie tiefgehendes Blockbusterkino sehen will. Es geht grundlegend um eine der größten Geschichten der Menschheit überhaupt, der unendliche Kampf zwischen Gut und Böse, aber das, was hier als Krieg zwischen Jedi und Sith gezeigt wird, hält sich nicht nur an der Oberfläche auf, sondern beschäftigt sich auch mit den unzähligen Motiven, findet einen Blick in die Charaktere und zeugt auch sonst von Empathie. Es lässt sich also zusammenfassen, dass Lucas es geschafft hat, seine neue Trilogie nicht aufgesetzt, sondern notwendig erscheinen zu lassen, noch dazu ein genaueres Bild seiner Figuren zu zeichnen und noch mehr auf die psychologischen Aspekte der „Star-Wars“-Geschichte einzugehen. Lucas ist kein Kunstfilmer und seine Werke auch keine absoluten Meisterwerke, aber doch so viel besser als andere pure Unterhaltungsware. George Lucas nämlich besitzt die wundervolle Gabe, wie kein anderer eine Magie mit der puren Wucht seiner Erzählungen zu evozieren, wie man sie sonst kaum sieht. Das ist genial. Das ist Kino. May the force be with you!

Abonnieren

Kommentare (Atom)

(111009014530)ilpiccololord_2.jpg)