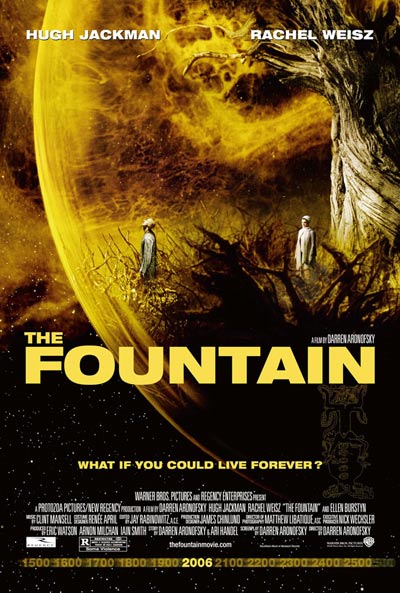

Der ewige Kampf um Leben und Tod – Grundthema von Darren Aronofskys „The Fountain“, der sich damit, ähnlich wie ein wenig später Paul Thomas Anderson, nach einigen guten bis brillanten Filmen einem gigantischen Thema widmet. Wählte Anderson für seinen sensationellen „There will be Blood“ eine Metapher auf die zwei Grundstützen der USA, Religion und Kapitalismus, so nahm sich der bereits oftmals als zweiter Kubrick titulierte Aronofsky einer existenziellen Frage des Menschen an: Größer mag es also kaum noch gehen. Es war also eine gewaltige Aufgabe für den doch noch sehr jungen Regisseur, seine Geschichte dementsprechend zu verpacken – und er wählte eine wundervolle, poetische Visualisierung und eine Story, die vor Metaphern und Symbolen quasi überquellen sollte. Schon 2001 hatte Aronofsky bekannt gegeben, sich an einem „epischen Science-Fiction-Film“ zu versuchen, später jedoch, nachdem Pitt gegangen war, um sich ganz auf Wolfgang Petersens „Troja“ zu konzentrieren, wieder aufgegeben. Schließlich, Anfang 2007, startete man das ambitionierte Projekt erneut: Mit einem halbiertem Budget und Hugh Jackman anstatt Brad Pitt und Rachel Weisz anstelle von Cate Blanchett, mit der Aronofsky bereits vorher geplant hatte. Obwohl der ganz große Star, wie Pitt ihn hätte markieren können, fehlte, so wurde „The Fountain“ doch, wie anfangs gedacht, mit bekannten Darstellern gefilmt.

Nichts weiter als die Angst vor dem Tod, der Drang des – in dieser Hinsicht dummen – Menschen, sich ewiges Leben zu verschaffen, ist das große Thema in Aronofskys drittem Film. Er verfrachtet die Frage nach dem „Danach“, aber auch die Furcht davor, in drei Zeitebenen, zwischen denen der Film virtuos hin- und herspringt. Tomas, der im Jahr 1500 nach einer Art Baum des Lebens sucht, um seine Königin zu retten, in der Gegenwart Tom Creo, ein Wissenschaftler, der fieberhaft nach einem Medikament gegen Krebs, der seine Frau Lizzy befallen hat, fahndet, und in der – gar nicht so futuristischen – Zukunft Tom, der ebenfalls versucht, den Tod einer anderen Person abzuwenden und sich dabei durch fantastisch visualisierte Weiten begibt. Sowohl die jeweils männlichen Hauptfiguren, die stets Hugh Jackman darstellt, als auch die weiblichen Figuren, welche allesamt von Rachel Weisz verkörpert werden, unterliegen einer deutlichen Verbindung: Der eine will mit aller Kraft den Tod verhindern, die Sterbende jedoch erkennt langsam, dass man den Tod als natürlichen Lauf der Dinge akzeptieren muss. Der Mensch erkennt nicht, dass der vermeintlich grausige Tod durchaus eine Möglichkeit ist, sich dem so oft erhofften ewigen Leben hinzugeben.

Aronofsky zeigt in „The Fountain“, wie naiv, gar einfältig die auf einen Blickwinkel reduzierte Sichtweise des nicht begreifenden –, nicht begreifen wollenden oder nicht begreifen könnenden – Menschen doch eigentlich ist. Vielmehr als ein schrecklicher physischer und psychischer Schmerz, von der bekannten und geliebten Umwelt, der Person, die man liebt, getrennt zu werden, stellt der Tod nur eine neue Facette im unendlichen Kreislauf des Lebens dar. Und außerdem: Was danach kommt, weiß niemand. Nur deshalb also panisch zu werden – das ist in dem etwas übermäßig moralisch konnotierten „The Fountain“ ein Schwachpunkt der jeweiligen männlichen Hauptfigur. Oder, wie man anderweitig noch erkennen kann: Nur, wenn man sich in der für den Außenstehenden dramatischen und tragischen Situation befindet und kurz vor dem Tod steht, mag an einen Punkt des Begreifens gelangen. Ein Punkt, der aufzeigt, wie viel eigentlich hinter dem Tod stecken kann. Aber auch ein Punkt, der für den anderen nicht zu erlangen, nicht zu sehen ist. Der oder die Sterbende gibt sich also – durchaus glücklich – dem nahen Tod hin – die in diesem Moment einzige Konsequenz, das einzig intelligente Handeln.

So wird es dem Zuschauer zumindest in „The Fountain“ dargestellt. Aronofsky aber schafft es nicht, die Mitte zwischen Erklären und Verklären zu erreichen. So wird sein teilweise kunterbuntes Existenzspiel zum kitschig überfrachteten Macht-doch-nichts-Filmchen, der zwar eine sehr interessante Sichtweise aufzeigt, diese aber so gewollt auf den Bildschirm bringt, dass vor solcher Pseudoesoterik manchmal einfach nur noch den Kopf schütteln möchte. Aronofsky nimmt dem Tod seine negative Wirkung – und stellt den Trauernden zeitweise ziemlich unbeholfen in Szene gesetzt als Idioten dar. Als ob man nicht begreifen könne, dass der Tod auch nur eine weitere Ebene ist, die nicht gleich mit dem vollkommenen Aus zu assoziieren ist. Eine große, wenn nicht sogar gigantische Schwachstelle, die Aronofsky narrativ kaum mehr ausmerzen kann. Jackman und Weisz spielen gut, haben auch ihre schwachen oder eben besonders starken Momente, müssen sich aber der stark auf einen Punkt konzentrierenden Regie anpassen. Und die drückt zeitweise derartig heftig auf die Tränendrüse, dass das gesamte Material an Dramatik für den ganzen Film aufgebracht zu sein scheint – nicht so bei „The Fountain“. Aronofsky nämlich stopft sein bisher philosophischstes Werk voll mit unerträglichem Kitsch – und schafft es so, eindrucksvoll über die doch vorhandenen tiefgründigen und enorm komplexen Momente, die der Film auch wirklich besitzt, hinwegzutäuschen.

Wenn Aronofsky seine in hervorragende Optik getauchte Reise durch den Weltraum dermaßen verwässert, indem er er einen hier glatzköpfigen Jackman aus dem Baum essen lässt, dann evoziert das ein Gefühl des Unbehagens. Es scheint, als wisse der Regisseur selber nicht wirklich, was er will: Tiefenpsychologische Philosophie oder überladenes Liebesdramma – beides in einen Film zu packen, das ist Aronofsky nämlich nicht gelungen. Immerhin besitzt „The Fountain“ aber einige Momente, die sich dem Kitsch überstellen und als wirklich gelungen gewertet werden können: Der Baum des Lebens bringt nichts anderes als den Tod – der Übergang Jackmans in ein Meer aus überwuchernden Pflanzen ist nicht hervorragend inszeniert und bebildert, sondern auch richtig gedacht. Womit schon das nächste, durchaus zwiespältige Thema angesprochen werden könnte: Die Bilder. „The Fountain“ verfügt, so viel muss man dem Werk attestieren, über manch sensationelle Aufnahme. Inwieweit sich die operngleiche Eleganz hierbei aber dem bereits angesprochenen Kitsch unterordnet, sei dahingestellt. So ist es auch hier der Fall, dass man einige Szenen küren und übermäßig loben, andere wiederum ob ihrer diffusen, nervenden Art und Weise, sich dem Zuschauer aufzudrängen, verfluchen könnte.

Ebenfalls ist anzumerken, dass Aronofsky mit den verschiedenen Zeitebenen, zwischen denen er dann auch makellos inszeniert hin- und herschwebt, ein interessantes Drumherum eingefügt hat. Zumindest aber spätestens, wenn es um die Kategorie der Visualisierung geht, verliert die in dieser Hinsicht viel zu „normale“ Geschichte der Gegenwart deutlich. Hier muss sich Aronofsky an Wirkliches halten, während er bei Vergangenheit und Zukunft das eine mal immerhin teilweise, und das andere mal komplett seiner Fantasie freien Lauf lassen darf. Virtuos konstruierte Kugeln, die elegisch durch das Weltall schweben, ein schwer behangener Baum vor einem ihn bestrahlenden Horizont – das Geschehen im Hier und Jetzt kann nur verlieren und schafft es nie, auch nur einigermaßen eindrucksvolle Bilder auf Zelluloid zu bannen. Doch nicht nur visuell gelingt es Aronofsky nicht, mit der Gegenwartsgeschichte an die beiden anderen Ebenen heranzukommen. Auch narrativ haben die scheinbar in jeder Hinsicht interessanteren Zeitspannen mehr zu bieten. Einerseits ist es also eine gute Idee, den Plot so, auf diese Art und Weise aufzuspannen, andererseits schwächt sich Aronofsky selber – und dadurch auch seinen Film, der immer spannender wird, schaltet der Regisseur vor oder zurück.

Und doch: „The Fountain“ ist bei weitem kein schlechter Film. Mag Aronofsky zwar kein Meisterwerk abgeliefert zu haben, mag man auch erkennen, dass dem „neuen Kubrick“ das unterkühlte, ausgelaugte Bild mehr liegt als die bombastische, poetische Inszenierung, so lassen sich doch viele positive Aspekte im Film finden. Der Grundgedanke wird genug ausgeweitet und erfährt seine individuelle Interpretation, auch wenn er sich hierbei dem Zuschauer teilweise nervend aufdrängt, die Geschichte ist trotz aller Hänger sinnvoll zu Ende gedacht, die Schauspielleistungen löblich bis seltener sehr gut. Die größte Stärke von „The Fountain“ ist aber der Soundtrack: Clint Mansell hat hier nicht nur ein gutes, nicht nur ein brillantes, sondern schlichtweg eines der besten Stücke in der Filmgeschichte überhaupt abgeliefert. Seine Komposition ist umwerfend in ihrer Melodie, wunderbar in ihrer Harmonie, kurz: der vollendete Streich eines Genius'. Vielleicht erfährt „The Fountain“ dadurch zumindest einen kleinen Adelsschlag, der ihm vorher verwehrt blieb – weil Aronofsky nicht bedacht genug agierte und wohl meinte, durch pure Bildgewalt die Kritiker auf seine Seite zu ziehen.

Wie hättest du dir denn eine Visualisierung der Gegenwart vorgestellt?

AntwortenLöschenIch denke, es ist dir in etwa gelungen, das in Worte zu fassen, was mir an "The Fountain", der mich nach all den Lobeshymnen schwer enttäuschte, nicht zusagte, in Worte zu fassen (vermutlich werde ich mich gelegentlich auch daran versuchen). Mich entsetzte dieses esoterisch aufgeplusterte, wenn auch bildgewaltige "Ver-" und "Erklären" dessen, was Leben und Sterben bedeutet. Dann schon lieber das Ende von "2001: A Space Odyssey", das uns mit unseren Fragen im Stich lässt, uns höchstens jene Ahnung bietet, die das Thema überhaupt bieten kann.

AntwortenLöschenIch habe mir sie nicht anders vorgestellt. Das Problem ist lediglich, dass ich, immer wenn Aronofsky zur Gegenwart übergeht, etwas verärgert war, mich wiederum freute, wenn es wieder etwas von Vergangenheit oder Zukunft zu sehen gab.

AntwortenLöschen@ Whoknows' Best:

AntwortenLöschenVollkommen richtig. Und danke für das Lob.